热门回答:

感谢邀请 。我来试着回答一下:

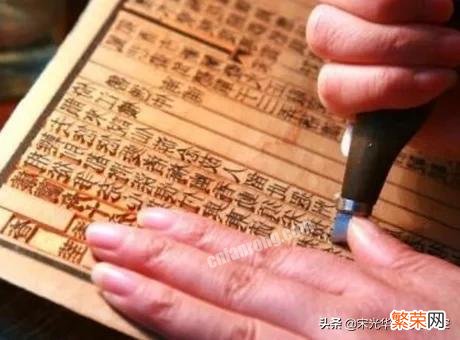

雕版印刷术发明于唐朝 。并在唐朝中后期开始普遍使用 。宋代虽然发明了活字印刷术 。但是普遍使用的仍然是雕版印刷术 。而且毕昇发明活字印刷术的事 。也仅见于沈括《梦溪笔谈》技艺门的记载 。

虽然活字印刷发明于宋代 。但宋代却是雕版印刷的黄金年代 。那时候 。雕版印刷的书籍规模不仅巨大 。种类也非常繁多 。涉及文、史、医学、法律、地理、建筑、农林、佛教 。由于雕版印刷的成熟 。很多名人龢文人也都选择用雕版印刷自己的作品 。

至于为什么活字印刷一直无法取代雕版印刷 。这个问题本来应该分两头说 。但在这里 。我就不去详细说雕版印刷的好处了 。单就来说说活字印刷的劣势吧 。只要说清楚了它的不足 。就能明白它之所以无法取代雕版印刷的原因了 。

第一个不足就是工序繁琐 。且极容易出错 。据金简《钦定武英殿聚珍版程式》的记载 。活字印刷术的工序计有:摆书、垫版、校对、印刷、归类、逐日轮转 。如此多的工序 。只要一个环节出错 。那么最后印刷出来的东西就会作废 。

另外 。据《梦溪笔谈》、《造活字印书法》等相关资料记载 。活字的制作通常分为手工雕刻龢以子模铸字两种 。而我国历史上在经常使用的泥活字、木活字和铜活字等都为手工雕刻 。这个方式有个很大的缺点 。就是既费人力又费时间 。还有 。手工雕刻除了效率低 。且易造成各字大小不均笔画粗细不以、排字行距歪斜不整齐 。甚至出现单字横置、倒置的情况 。《水经注》序注云:昨夜江南所进之书有《鹃冠子》 。即活字版 。字体不工且多讹谬 。

【唐朝初年至清代,中国为什么一直以雕版印刷为主,明明已经有活字印刷了啊?】汉字的特殊形态是延缓活字印刷术推广的另一原因 。中国人所使用的汉字方块体系信息量庞大 。数量很多 。一副活字要满足排版的需要 。有的甚至要刻制十几万个活字 。这样大的数量 。制作工程是相当繁复的 。福建林春棋用了二十一年的时间 。耗去白银二十多万两 。到道光二十六年刻成大小楷体铜活字四十多万个 。其间人力物力的投入可想而知 。

欧洲人所使用的拼音文字体系来说 。仅需要制作数十种字母、字符的活字 。便可以非常方便地完成排版工作 。这种差距使得以汉字为载体的信息传输速度要比以拼音文字为载体的信息传输速度低出许多 。客观上延缓了活字印刷术的推广与普及 。

即使清朝活字印刷的书籍有所增加 。但仍未取代雕版印书成为主流 。据《中国活字印刷简史》 。现存的明清时代活字版丛书20多种 。雕版书籍却是数以万计 。活字印刷术经历整整六七个世纪的发展 。从未取代雕版印刷术 。如果不是外国人“慧眼独具” 。中国人根本不觉得重要 。

其他观点:

技术落后 。成本高 。讨论这个的文章很多 。百度一下就知道了 。

其他观点:

雕版印刷始于隋唐年间 。初始用途用于印刷佛经等其它日常用途 。之所以没有用来印刷书籍 。是因为当时士族正处于实力巅峰末期 。他们把控朝局 。打压寒门 。连皇帝都不放在眼里 。怎么可能让书籍刊印发行天下呢?

垄断知识和做官途径是士族的基础 。所以雕版书此刻并不存在流行的条件 。何况更容易推广知识的活字印刷了 。

到了宋朝 。毕升发明了活字印刷术 。只是活字材料制作不易 。泥活字 。木活字 。陶活字烧制很困难 。也非常容易损坏 。再加上印刷出来的书籍质量粗劣 。不被当时人所喜欢 。

铜活字倒是好用 。但是成本太大 。加上汉字好几千 。常用字更是多得很 。铜活字推广不开 。

而且当时宋朝一直处于钱荒时期 。连铁都被拿来铸钱 。还发明了交子这种划时代的信用货币 。朝廷怎么可能让大量铜钱原料来制作铜活字!

加上宋朝时候士族消失 。庶族地主掌权 。而且北宋得国不正 。为了防止武人造反 。大力推行文治 。加大了知识传播的速度和途径 。雕版印刷书籍美观大方 。被人推崇 。所以活字更没有市场了 。

活字被大力推广还得始于近代教育的普及和科技进步 。大量教育书籍 。资料的需求让雕版印刷退出历史舞台 。让活字被广为接受 。

文章插图

文章插图

文章插图

文章插图

- 崇利明和语初在一起了吗 语初喜欢崇利明还是阿易

- 初雪表白经典语录 初雪的时候如何表白

- 扑救火灾最有利的阶段是什么时候 如何扑救初起火灾

- “史上最拥挤”春节档来了!大年初一八部大片上映,哪部最好看?

- 2019大年初一有哪些贺岁片上映?初一大家会去看电影吗?

- 长安是指现在的哪里 唐朝首都长安是指现在的哪里

- 有哪些特别值得安利的适合初中生的补水护肤品?

- 在面部解锁上,第二代Face ID比初代快多少?

- 一月底和二月初看不到的是什么 一月底和二月初看不到的是什么游戏

- 大年初一有什么忌讳云南 大年初一有什么忌讳