天地同步实验“点水成冰”太空舱里搭“液桥” “天宫”第二课 孩子说过瘾

本文转自:北晚新视觉

昨天15时40分 , “天宫课堂”迎来第二课 。驻留在中国空间站的神舟十三号乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富再次化身“太空教师” , 通过一系列奇妙的太空实验 , 圆满完成了一次跨越400公里的太空科普 。

一堂课里 , 中国科技馆的地面主课堂上 , 一百余名学生全程睁大双眼 , 紧盯屏幕 。下课后 , 不少学生表示 , 课上得过瘾 , 长了知识 , 回家后还要再温习 。

文章图片

文章图片

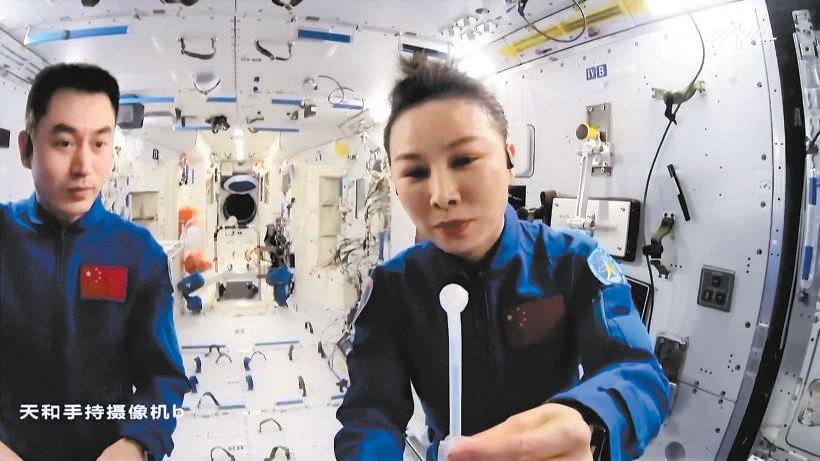

两位航天员在进行太空“冰雪”实验 。视觉中国供图

■精彩课堂

“冰雪”实验 一根小棒“点水成冰”

【天地同步实验“点水成冰”太空舱里搭“液桥” “天宫”第二课 孩子说过瘾】“太空探索永无止境 。”“天宫课堂”第二课的开场白 , 简单直接 。实验过程也紧凑进行 。

第一个进行的实验是“点水成冰” 。王亚平拿到水袋后没有借助其他器具 , 轻轻挤压 , 水珠便从水袋的管口冒了出来 。这时出现了一个小意外——水珠在管口“结冰”了 。

经过处理后 , 王亚平再次尝试 , 一颗透明的液体球被挤出 , 静静地悬停在空间站舱内 。接下来 , 奇妙的现象发生了 , 她用蘸有乙酸钠粉末的小棒触碰液体球 , “结冰”现象再次出现 。

在地面主课堂 , 孩子们与王亚平同步尝试“点水成冰” 。用一根小棒插入装有透明液体的烧杯中 , 小棒周围迅速凝结出白色固体 。不过 , 这些固体并不是冰 , 用手触摸烧杯壁时 , 还能感受到温热 。

其实 , 王亚平制作的“水球”和学生们在烧杯看到的液体成分一样 , 都是过饱和的乙酸钠溶液 。专家解释 , 将饱和乙酸钠溶液加热 , 它便有能力继续溶解更多溶质 , 再将“加料”后的溶液冷却 , 便得到了过饱和乙酸钠溶液 。“只需再加入一点点乙酸钠粉末 , ‘水球’便开始结晶并释放热量” 。

为什么要把“冰雪”实验带到太空?中科院物理研究所研究员魏红祥解释 , 如果在地面进行这项实验 , 溶液受到容器的限制只能向内结晶 , 太空中的微重力“无容器”状态 , 可以让物体在悬浮状态下完成结晶 , 从而观察到不受地球重力影响的材料物性变化 。

“水景”再现 搭建一座“液桥”

“天宫课堂”第一课时 , 王亚平将一朵与女儿一同制作的纸花放置在水膜上 。在水表面张力的作用下 , 纸花沿水膜表面慢慢绽放 , 给很多人留下了一段温暖的回忆 。

第二课 , 水的表面张力再放异彩 。叶光富向王亚平手持的两片塑料板表面分别挤上水 , 随着两板逐渐接近 , 水在板间连成了一座“桥” 。王亚平又慢慢将塑料板的距离拉远 , “桥”也没有断开 。这便是“液桥现象” 。

其实 , 在地面环境下也可以搭建液桥 。我们洗手时将两根湿漉漉的手指贴合 , 再缓慢分开一小段距离 , 指间会出现一段小液柱 , 这就是液桥 。不过 , 由于液体表面张力很弱 , 在正常的重力环境下 , 液桥的尺寸通常难以超过几毫米 。而在空间站微重力环境下 , 表面张力便能“大显神通” , 可以维持大尺寸的液桥不会垮塌 。

天宫课堂授课专家组成员、北京交通大学副教授陈征介绍 , 液桥实验利用身边最常见、最普通的水 , 在微重力环境下展现出奇妙现象 , 激发人们的好奇心 。

吉祥物亮相“冰墩墩”太空走直线

北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”也现身太空课堂 。“冰墩墩”被王亚平抛出后 , 并没有像在地面上一样掉落 , 而是沿着直线走了出去 。这是空间站微重力环境最直观的体现之一 。

- oppo手机怎么开启微信运动同步(oppo手机设置微信运动方法一览)

- “天宫课堂”第二课 水和油分不开?「冰球」是温热的?冰墩翻跟头走直线?揭开太空实验背后奥秘

- 航天员太空演示液桥等实验 激发青少年追寻“科学梦”

- 太空“点水成冰”,“雪球”竟是“热球”?!王亚平揭秘太空实验背后玄机

- redmik50pro和k50明日同步开售

- 区农检中心完成年度实验室仪器设备检定校准工作

- 中国载人航天员训练中心研究员李莹辉:细胞空间实验

- 神舟十三号航天员完成多项在轨实验 发现了什么?有何意义?

- 华为步数怎么设置与微信步数显示一样(华为手机步数设置与微信步数同步方法)

- 中国大推力氢氧发动机试车成功“液体动力”将助空间站实验舱发射