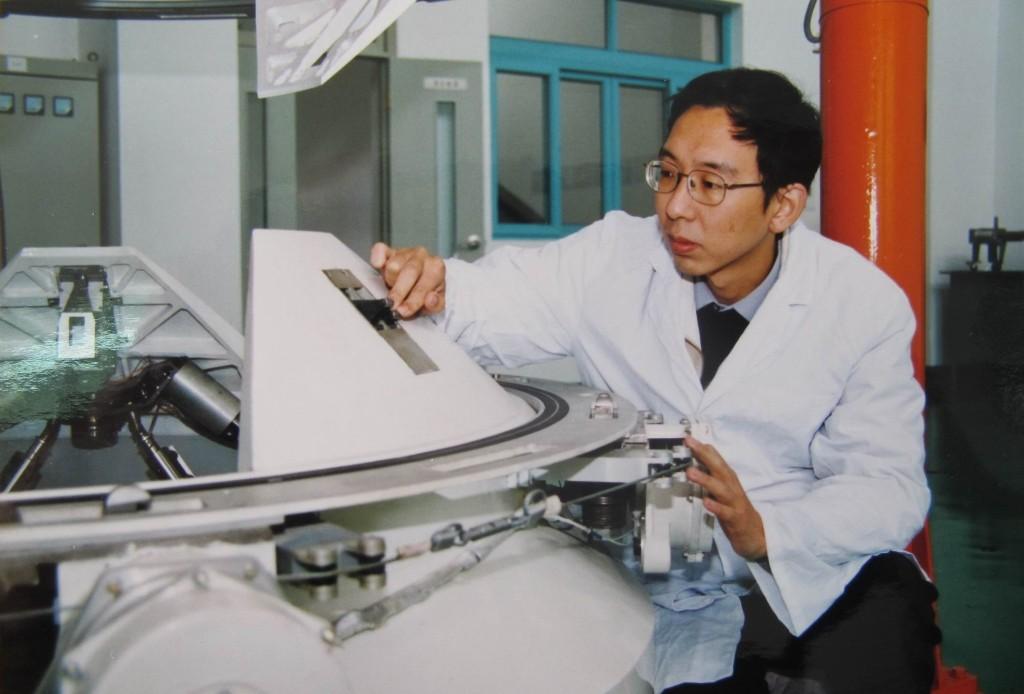

追星赶月二十余载,执着航天“对接”人 ——记2022年上海“最美科技工作者”张崇峰

本文转自:科技日报

魏路 科技日报采访人员 王春

2011年11月3日凌晨 , 神舟八号飞船与天宫一号接近 , 随后通过捕获、缓冲、拉近、紧锁等一系列关键步骤 , 成功上演了中国的首次“太空之吻” , 标志着我国成为世界上第三个独立掌握交会对接技术的国家 。观众看到的短短几分钟 , 张崇峰及其团队付出了16年青春 。

张崇峰是我国空间对接技术的开拓者 , 中国航天科技集团八院载人飞船副总设计师、空间实验室副总设计师 , 也是近日入选的2022年上海“最美科技工作者” 。中国载人航天历经30年 , 张崇峰伴随载人航天工程空间对接27年 , 他引领团队实现对接机构从无到有、从自动到手控、从轴向对接到全方向对接的创新突破 。

文章图片

文章图片

要研制中国自己的对接机构

约百吨重的组合体 , 靠火箭一次发射是上不了天空的 。航天站、航天飞机、太空平台和空间运输系统的空间装配、回收、补给、维修、航天员交换等 , 都需要空间对接技术支撑 。“没有对接技术 , 空间站无法长期发展 , 今天的航天员无法在太空生活6个月 。”张崇峰说 。

1992年9月 , 中国确定载人航天“三步走”发展战略 , 对接机构技术是实现工程第二步要突破的核心关键技术之一 。这样一项核心关键技术 , 当年令中国载人航天研制团队十分头疼 。张崇峰至今记得清楚 , 当时 , 全球只有俄罗斯和美国掌握了空间交会对接技术 , 但能够独立研制对接机构的只有俄罗斯 , 美国一般都是向俄方采购 。摸着石头过河 , 很多概念都只是停留在模型和图片资料上 , 更何况工程实施 。

1999年 , 中国参观俄罗斯“能源”火箭公司对接机构研制车间时 , 车间主任自豪地说 , “世界上所有的对接机构都是我们这里生产出来的 。”还直截了当地表示 , “对接机构的研制难度非常大 , 你们不要研制了 , 买我们的产品 。”但在费用上 , 俄方却开出了天文数字 , 仅设计专利费就高达一亿美金 , 引进成熟技术和现成产品还要再花一大笔费用 。

当时 , 在中国有几种声音:买实物、买技术、自己研发 。中国的航天人艰难选择了后者 , 走一条漫长的创新之路 。1995年初 , 中国航天科技集团八院成立对接机构研制队伍 , 团队仅有7人 , 张崇峰是其中之一 。与此同时 , 张崇峰和团队还提出了跨越式发展思路 , 研制能与国际空间站相匹配的异体同构周边式对接机构 。在相对薄弱的基础上 , 对标国际先进 , 对接机构初始条件要求严格、构造复杂 , 这些并不容易 。方案成形前 , 他们光是搜集和查阅的各类资料装满了整整十个大箱子 , 仅论证报告的撰写就用了三个多月的时间 。

在没有参考资料的情况下 , 张崇峰带领团队完成了对接机构关键技术攻关 , 研制出了空间对接机构正样产品及国际一流的大型地面试验设备 , 如世界上首个十自由度气浮式对接缓冲试验台 。“正是这些有了试验设备 , 我们才可以在地面试验时排除、解决所有可能发生的故障 , 确保‘不带一个隐患上天’ 。”张崇峰解释 。

16年攻关等待“太空之吻”

文章图片

文章图片

2011年1月30日 , 十自由度气浮式对接缓冲试验台上 , 捕获缓冲试验已经接近尾声 , 只要完成最后一组试验 , 对接机构正样产品就要出发交付总体 。梦想似乎更接近了 , 然而此时捕获传感器信号却出现了异常 , 这是此前1000多次试验从未出现的现象 。

- 胶州入围全国县域工业互联网发展二十强

- ?站在南极之巅“追星”的南京天文学家,零下40℃拍下特殊“全家福”

- 今夏夜空精彩不断 与上海天文馆携手“追星”

- “问天”飞天,“追星人”捕捉惊艳瞬间

- 创历史新高 上海在第二十三届中国专利奖评选中获4金6银

- 全国县域工业互联网发展二十强出炉

- 【奋斗者·正青春】姜鹏:守护“中国天眼”的追星人

- 姜鹏:守护“中国天眼”的追星人

- 第五人格23赛季精华1奖励有哪些(二十三赛季精华1奖励一览)

- 支付宝蚂蚁庄园2022年6月21日答案更新(夏至到啦!猜猜古人最初是靠什么来确定二十四节气的?6月21日答案分享)